Actualités

Dernières nouvelles

Crise humanitaire

04/04/2024

Kits de 1ers secours, eau et repas pour les ...

Plan International collabore avec des partenaires locaux pour fournir nourriture, eau et kits de 1ers secours aux habitant.e.s de ...

Keep reading

Ses loisirs

Rwanda

12/04/2024

Des jeunes Rwandaises poursuivent leurs ...

L'équipe cycliste Bike For Future remet en question les stéréotypes de genre à l'approche des championnats du monde de cyclisme ...

Keep reading

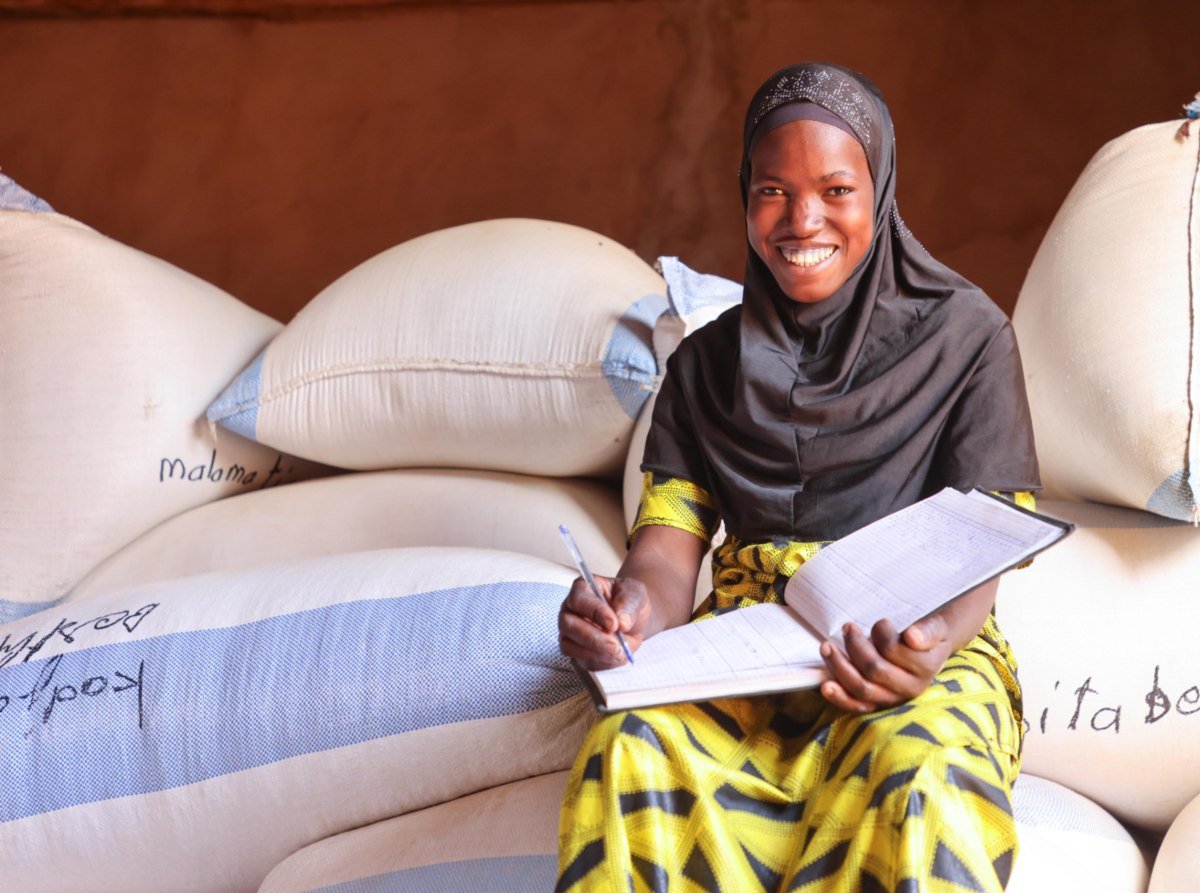

18/04/2024

Les Maliennes luttent contre la malnutrition ...

Depuis le début du projet, plus de 300 familles ont déjà utilisé les banques de céréales.

Keep reading

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Stay up-to-date about our activities in Belgium and around the world

Dernières nouvelles

Support Plan International

Did you know that by contributing financially to our projects, you support girls'

freedom. From a contribution of €40 per year, you will receive a tax certificate with

which you will receive a refund of up to 45% of your contribution.